いつの時代も人々の宇宙や空への憧れは変わることはありません。その中でも、宇宙開発に貢献したい、より良い航空機や乗り物を作りたいといった夢に応えてくれるのが航空宇宙工学専攻です。

航空宇宙工学専攻の概要

航空宇宙工学(Aerospace Engineering)は、飛行する機械の設計と製造を扱っています。これはエンジニアリングの最新の分野の1つであり、19世紀に動力飛行の最初の実験から始まりました。技術が進歩するにつれて、2つの専門分野が出現しました。それが、航空工学と宇宙工学です。航空工学には、動力付きの航空機より軽い航空機、グライダー、固定翼の飛行機とジェット機、ヘリコプターなどの航空機の設計が含まれます。そして、宇宙船の設計と開発に焦点を当てたのが宇宙工学です。またこれら2つの分野には共通項も多く、総合して航空宇宙工学と呼びます。

米国労働統計局(BLS)の定義によると、航空エンジニアは主に地球の大気圏内を飛行する航空機の設計に関与し、宇宙工学エンジニアは地球の大気圏外を飛行する宇宙船の科学技術に取り組んでいます。

飛行機やロケットはもちろん一人で作るわけではありません。大学での学習を進める中で、自分が航空宇宙工学の中でもさらにどの分野により興味があるか、自分に向いているかを見極めながら履修を進めていきましょう。

主な専門科目

- 航空工学:航空機設計、航空機性能解析、航空材料工学、航空力学、空力学、航空機制御システム、ジェットエンジン設計、航空機の構造解析など

- 宇宙工学:宇宙船設計、宇宙環境工学、宇宙飛行力学、ロケット推進工学、宇宙機の軌道設計、宇宙機制御システム、宇宙環境での材料工学、宇宙船の構造解析など

- 航空宇宙電子工学:航空宇宙電子回路設計、デジタル信号処理、通信システム設計、ナビゲーションシステム、レーダー技術、衛星通信システム、宇宙機の電子機器設計など

- 航空宇宙材料工学:複合材料工学、金属材料工学、熱耐性材料、軽量材料、耐熱耐火材料、材料テストと評価、材料の寿命解析、高温環境での材料研究

※上記には、修士課程以上で学ぶ応用的な範囲の内容も含まれています。大学によりカリキュラムは異なります。

航空宇宙工学の学習の流れ

アメリカの大学における航空宇宙工学の学習過程を説明しましょう。

入学後、最初の2年間では、基本的な科目に焦点を当て、一般教養科目や数学、物理学、化学などの基礎科目を履修します。また、工学に必要な基礎知識も獲得します。これにより、航空宇宙工学の専門知識を構築する土台が作られます。

3年目から4年目にかけては、専門科目に進みます。航空機設計、航空力学、材料工学、航空宇宙制御システムなど、航空宇宙工学の核心分野に焦点を当てた授業を受け、実験やプロジェクトに参加します。また、航空宇宙業界との協力プログラムやインターンシップの機会を利用し、実務経験を積むことも一般的です。

学士課程を修了すると、学生は航空宇宙工学の基礎を習得し、学士号を取得します。その後、航空宇宙工学の修士課程に進むことができます。修士課程は通常、2年間のプログラムで、より高度な専門知識を獲得する機会を提供します。修士課程では、より高度な航空宇宙工学の分野に特化した科目を履修し、独自の研究プロジェクトに取り組むことが一般的です。また、修士論文の執筆や卒業プロジェクトが要求されることもあります。

修士課程修了後、学生はより高度な航空宇宙工学の専門家としてのスキルと知識を持ち、航空宇宙産業や研究機関でキャリアを築く準備が整います。また、一部の学生は博士課程に進み、より高度な研究と教育の道を選ぶこともあります。

このように、アメリカの航空宇宙工学の学習の流れは、学士課程から修士課程に進む段階的なプロセスであり、学生に幅広い知識とスキルを提供し、専門知識を深める機会を提供します。

航空宇宙工学の卒業生の進路

卒業生はエンジニアとして日米の航空宇宙メーカーを中心に航空機やロケット、人工衛星の開発チーム等で大活躍しています。また、自動車メーカーなど輸送機器全般、発電プラントや環境関連機器のメーカーなど、航空宇宙技術を応用して人々の生活に貢献する企業で働くという選択肢もあります。今後、民間宇宙開発の時代が進むにつれて、より航空宇宙エンジニアの需要は増えていくことでしょう。

NCN学生の事例では、アメリカの中で同じ大学やトップスクールなど上位大学の修士課程に進学する場合が多い一方、大学院に進学せずに関連メーカーに就職する事例も数多く見られ、また日本の航空宇宙業界とのつながりなどを求めてあえて東大・東北大など日本の大学院に進学する学生もいます。進路についてはそれぞれの状況や希望次第ですので、大学担当や就職担当のアドバイザー、大学の教授とも相談しながら決定していくことになるでしょう。

航空宇宙工学・卒業生の主な就職先

三菱重工業、日本電気(NEC)、IHI、ボーイング、川崎重工業、トヨタ自動車、日産自動車、本田技研工業、マツダ、SUBARU、三菱自動車工業 ほか多数

進学説明会のご案内

航空宇宙工学専門の説明会を開催中

米国大学の航空宇宙工学専攻や日本人学生受入制度について詳しくご説明する進学説明会を東京・大阪・オンラインで実施しております。詳細は以下のページをご覧ください。ご参加、ご相談は無料です。

アメリカの大学の利点

航空宇宙産業の中心地・アメリカ

アメリカで航空宇宙工学を学ぶことは多くのメリットがあります。まず、アメリカは言うまでもなく航空宇宙産業の世界的リーダーであり、多くの航空宇宙企業や研究機関が存在します。そのため、アメリカで学ぶことで、最新の技術や知識に触れ、世界最高水準の教育を受ける機会が得られます。優れた教授陣や研究施設が充実しており、学問的な成長とキャリアの機会が豊富です。

さらに、アメリカの航空宇宙工学プログラムは産業との連携が強調されており、インターンシップや卒業後の雇用機会が豊富です。アメリカの航空宇宙企業は世界中で高い評価を受けており、学生は卒業後に業界での成功を追求するための有利なポジションを築くことができます。

アメリカの大学はすごい設備!しかも、NASAの研究施設で実験する機会や、企業との共同研究も盛んですから、日本では得られないダイナミックな規模・環境での学びが実現できます。下のYoutube動画は、アラバマ大学ハンツビル校近隣のNASA・マーシャル宇宙センターの推進力研究所の映像です。

「英語のできるエンジニア」の価値

日本では、残念ながらそもそも理系学生が少ないこと、さらに「理系で英語が得意」という学生はもっと少なくなります。ですから、そもそも英語がきちんと使えるエンジニアというだけでもその価値は非常に高いと言えます。

さらにアメリカの大学で学んだ学生は、実際の航空宇宙プロジェクトに参加し、プレゼンテーションや議論を行い、エンジニアとして必要なコミュニケーションをアメリカ人や他国の留学生との学生生活の中で身につけているグローバル人材であり、日本の学生を大きく引き離しています。

航空宇宙工学・関連専攻

機械工学

航空宇宙工学は機械工学の延長線上にある学問であり、基本は共通している。機械工学と両方を専攻にする(ダブルメジャー)学生も見られる。

無人航空機システム学

無人航空機システム学は大小のドローンの設計や、ドローンパイロット資格取得を目的とする。これから需要が高まるだけに注目の専攻だ。

コンピューターサイエンス

現代の機械はコンピュータなしでは動かず、設計や各種分析にも必要となる。コンピューターサイエンスは最も応用範囲の広い学問と言えるだろう。

電気・電子工学

コンピューターサイエンスが主にソフト的な理論に主軸が置かれているのに対し、電子工学は回路・装置などハードウェアを中心に学ぶ専攻だ。

航空学・パイロット

航空機を作る方ではなく、飛ばす方に興味が強いならば航空学が最適の専攻だ。卒業までにアメリカの事業用操縦士の免許を取得できる。

天文学・天文物理学

星の観測や研究、宇宙そのものについて学びたいのであれば、天文学や物理学の延長線上にある天文物理学を学ぼう。

航空宇宙工学の推奨大学

アラバマ大学ハンツビル校/

University of Alabama in Huntsville

ロケットの産まれた地で

航空宇宙工学を学ぼう

アラバマ州ハンツビル市に主に位置するカミングスリサーチパークは、アメリカ国内で2番目、世界で4番目に大きいリサーチパークであり、その中心にアラバマ大学ハンツビル校が立地している。NASAの研究施設や国内および国際的な航空宇宙/ハイテク企業、防衛機関、繁栄している起業支援施設などが立地する、世界をリードする科学技術ビジネスパークで、別名「ロケットシティ」と呼ばれる航空宇宙の中心地のひとつだ。アポロ計画などロケットの産まれた地でもあり、最高の環境で航空宇宙工学を学べる。

街の中心にドーンとそびえ立つロケット!NASAの拠点のご近所!

宇宙が好きな人にはたまらない環境です。天文学、宇宙物理学希望の学生にもお勧めします。

アーカンソー大学/

University of Arkansas

大きな奨学金と強力なカリキュラム

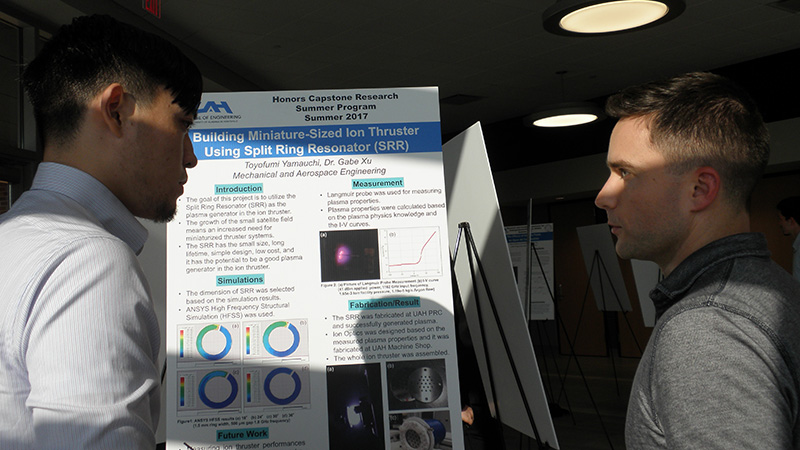

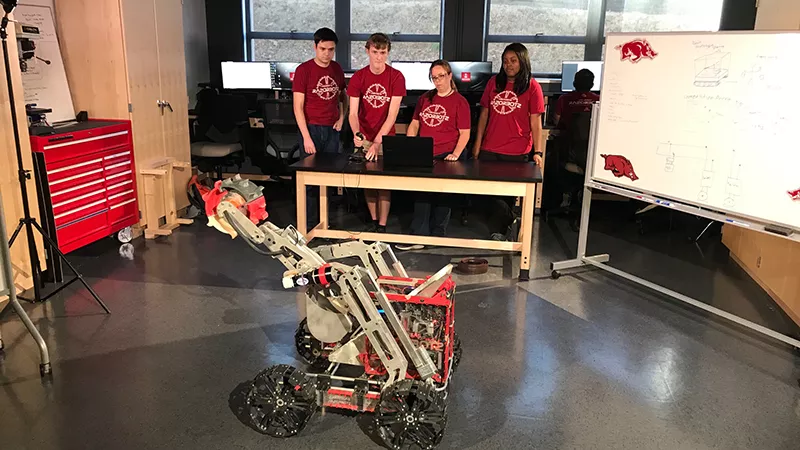

州ナンバーワンの研究型大学。NCN特別奨学金実施大学で、その中でも4年間で1,000万円弱と最大の奨学金額を誇る。航空宇宙工学は機械工学科の中で選択可能で、機械工学科は学生数が 550 名を超える大学で最大の学科。学生は伝統的な機械工学のアプローチと、最新のコンピューターを利用したデザインおよび高度な製造技術の両方を兼ね備えた技術を習得する。 同学科の卒業研究では、国内外の約20社のビジネス・スポンサーと協力して産業上の課題に対する解決策を考案する学生や、航空宇宙、ロボット工学、自動車に焦点を当てた全国的なデザイン・コンペティションに参加する場合もある。インターンの機会も豊富で、Space X社のインターンやワークショップも開かれている。

アーカンソー大学は創立時は「アーカンソー工業大学」だったとのことで、工学系には絶対の自信あり。

そして言うまでも無く奨学金が多いのが助かります。成績に自信のある学生はぜひ挑戦を!

カリフォルニア州立ポリテクニック大学/

California State Polytechnic University, Pomona

カリフォルニア最大級の工科大学

カリフォルニア州立ポリテクニック大学ポモナ校、通称"Cal Poly Pomona"はカリフォルニア南部最大の工科大学であり、航空宇宙工学専攻では数百万ドル規模の風洞施設、無人航空機ラボ、液体ロケット研究所、宇宙航行研究室、航空宇宙構造研究室など10 の航空宇宙研究所が利用されている。ただし入学も非常に難関で、アメリカ人を含めた合格者の平均GPAは3.74(大学公表値)とトップクラスの成績が求められる。

西海岸の実学系大学の中でも知る人ぞ知る実力派の大学です。新入生から入学が難しい場合は、転学先としてリストアップしておきましょう。

航空宇宙工学

専門の説明会を開催

分野別進学説明会・航空宇宙工学編

東京・大阪・オンラインで実施

この説明会では、航空宇宙工学に特化して、アメリカの大学への進学・留学について詳細にご紹介します。世界一の環境、学びの流れ、キャリアプラン、気になる費用など、航空宇宙エンジニアをめざすあなたが欲しい情報をすべてお伝えします。また、個別相談のお時間も設けています。

詳しくは特設ページをご参照ください。

資料請求のご案内

日本人学生受入制度に関する

詳しい資料をお送りします

◎ チャットでも資料請求ができます。画面下のチャットウインドウより質問に従って情報をご入力ください。

他の専攻も見る

それぞれの分野については、通常の進学説明会でもご相談に対応するほか、「専攻分野別進学説明会」として各分野に特化した説明会を開催しています(全学年共通)詳しくは以下の各専攻解説ページをご覧ください。

※時期によっては直近の開催が設定されていない場合もございます。この場合は、高校生向け総合進学説明会/大学生・社会人向け進学説明会にご参加ください。

【航空学】パイロットになって大空を飛びたい

アメリカでは大学の中にパイロットの養成プログラムが専攻として設置されており、大学卒業とともに事業用操縦士のライセンスを取得できます。子供の頃からの空への憧れを、現実の進路に変えましょう。

【国際関係】世界の平和と幸せに貢献したい

止むことのない戦争や貧困、飢餓、災害。世界を襲う様々な危機に、自分が何ができるかを考え、必要な力をつけるためにアメリカで学べることはたくさんあります。

【映画・映像】映像・CGなどを本格的に学びたい

エンターテイメントの層の分厚さは、昔も今もアメリカは世界一です。米国大では本格的な映画から配信動画、ニュース、CG、VR/ARなど最新技術まで何でも学ぶことができます。

【スポーツ】スポーツの世界を支える仕事に就きたい

部活などでせっかく大好きになったスポーツに一生関わっていきたいという学生には、アメリカのスケールの大きな環境と細分化された専攻は最適な選択です。トレーナー、スポーツビジネス、報道など各種専攻を解説します。

【航空宇宙工学】飛行機やロケット、宇宙船の開発をしたい

航空宇宙工学は、航空機や宇宙関係、その他乗り物全般を含めて研究開発をするエンジニアを育成するための専攻です。アメリカ、日本、そして世界に通じる技術を身につけましょう。

【コンピューター・IT】現在と未来の中心産業で活躍したい

GAFAMに代表されるビッグテック企業が世界を牛耳る今、大学においてもこの分野は最も拡大に力が入っている専攻群です。科学からITビジネス、保守やセキュリティなど基盤を守る技術まで、自分に合うポジションを探しましょう。

【ビジネス】世界の最前線でビジネスを学びたい

世界のビジネスの中心、アメリカで学びたいという学生はとても多いはずです。ビジネス一般から金融、会計、起業など専攻分野としては多岐にわたります。ここでは、主なビジネス系専攻を紹介していきましょう。

【舞台芸術】ミュージカル・音楽・ダンスも専攻で選べる

ブロードウェイや世界で活躍したいというプレイヤー系、脚本、舞台装置や衣装、音楽ビジネスなどスタッフ系、どちらもプロの門を叩けるだけの本格的な内容をアメリカの総合大学で学べます。

【環境学】地球環境を守るために貢献したい

地球温暖化・資源問題など環境に関わる専攻はアメリカの大学に多数あります。また、理系的アプローチばかりではなく政治経済や国際関係からも貢献することはできるでしょう。

【医学・医療系】アメリカで最先端の医学を学ぶ

国際的な医師を目指したい、それもできればアメリカで先端医療を学びたいという高い希望を持っている学生の皆さんに向けて医学と、その他の医療系専攻について触れていきます。

旧・専攻解説ページのアーカイブ

下記のページで取り上げている分野については、総合進学説明会でご相談に対応いたします。また、記事も本ページや各種投稿にて最新版に更新していく予定です。

お問い合わせ

学生・保護者の方の

お問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせ

[9:30-18:00] 年末年始を除く毎日営業