今や実感レベルで切実な問題となった感のある環境問題。人が地球で生きる以上は避けては通れず、かつ問題は年々厳しさを増すだけに、これから環境について学ぶのは将来必ず有効になります。

企業活動においても環境対応の有無が問われ、環境に優しくない企業は批判を受けるくらい、一般的な視点でも環境対応は必要という意識が高まっています。こと就職や将来性という人材のニーズという観点でも、これから需要はどんどん高まり、有望な分野と言えるでしょう。

米国大で扱う主な環境関連トピック

アメリカの大学において環境学や環境科学が扱う主なトピックは多岐にわたります。以下はその一部です。

1. 気候変動と気象学

温暖化/気候変動の影響/気象パターンの解析

2. 生態学

生態系の構造と機能/生態系相互作用/生態系の保全と復元

3. 環境政策と法律

環境保護法/持続可能な開発政策/環境への影響評価

4. 自然保護と生態系管理

野生生物保護/自然公園と保護区の管理/侵略的種の対策

5. 持続可能な開発

持続可能なエネルギー/環境技術/社会的・経済的な持続可能性

6. 水資源と水管理

水質評価/水の浄化技術/水の持続可能な利用

7. 環境化学

汚染物質の特定と分析/環境への化学物質の影響/環境リスク評価

8. 環境教育とコミュニケーション

環境教育の理論と実践/環境問題の一般への伝達

9. 人間の環境への影響

都市生態学/環境人類学/持続可能な都市開発

10. 環境健康

環境汚染と健康への影響/環境リスク評価と管理

環境学の大学・専攻選び

無限の切り口をどう考えるか

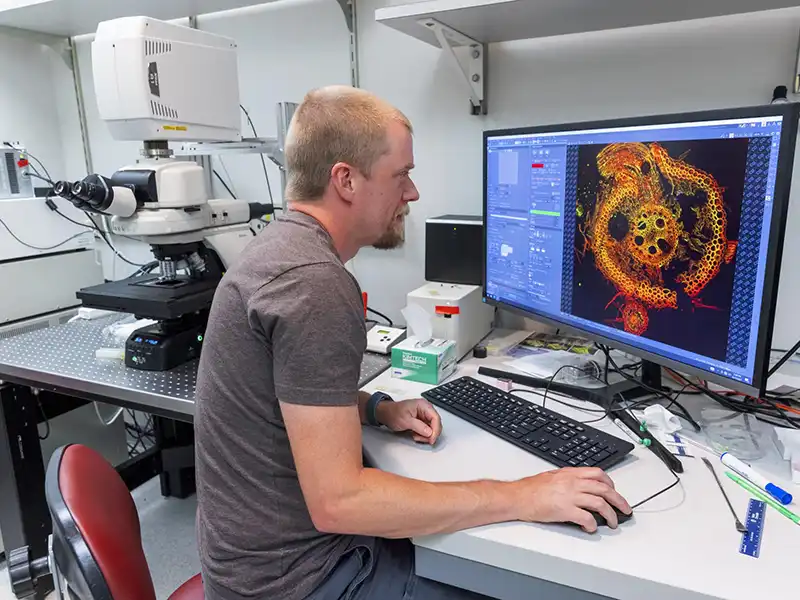

学問における環境学は、菌や微生物、マイクロプラスチックの問題など、顕微鏡レベルのミクロな視点から日常の問題、国家間の問題、地球全体の気候、そして宇宙関連の超マクロな議論まで、その視点は無限に広がります。さらに、理系的なアプローチだけでなく、政治学、環境政策学、経済学、国際関係学など、社会科学から環境を考える方法も存在します。

だからこそ、学生の皆さんにとっては、文字通りどこから手をつけたら良いのか分からないという声も多いです。人間ひとりで扱える問題には限りがありますから、ご自身のできる貢献が集まることが環境問題の解決の鍵となり、どのトピックや問題に焦点を当てて学んでいくかは興味や向き不向きもあります。まずはどんなトピックや問題が存在し、自分が興味を持ち、かつ自分が生かせる分野はどこかを学ぶところから始めていきましょう。

同じ環境学でも大学により大きく違う

アメリカの大学では、大規模な研究型大学を中心に、環境科学専攻または関連する専攻が存在しますが、実際には大学ごとにその内容がかなり異なります。

例えば、海に近い地域の大学では、海洋生物学や水質学など、海にまつわるトピックの比重が高まります。一方で、農業が盛んな地域では、植物学や昆虫の生態学、土壌、バイオテクノロジー関連など、農学の延長線上としての環境問題が中心となります。また、宇宙関係に強い大学では、地球全体の気候変動に焦点を当てた専攻分野が存在します。このように、大学の地域や特色が学問に影響を与えています。

また、環境を理解するための研究と、特定の問題を解決するための技術を学ぶという違いもあり、理学系と工学系の専攻に分かれることもあります。環境学においては、どんな問題が存在するのかを理解する必要があり、大学初期でその基礎知識を身につけることが重要です。

興味の分野によっては、選ぶ大学が変わることがあります。具体的な学びたい内容を知らせていただき、一緒に最適な大学を考えていきましょう。ただ、問題がわからなければ選べないのも確かです。入学後の転学や大学院進学を検討する際にも相談することはできますから、決めなければ大学を選べないということではありません。

学んで楽しいと思える分野も考えよう

一方で、自分に向いているか、学ぶことが楽しいと感じるかという点も大切です。役立つテーマでも、好きでないものや向いていないものは継続が難しくなります。地球環境を変えるのは一人では難しいことですが、生涯を通じた研究やチャレンジが待っています。あまり頭でっかちになりすぎず、面白そう、できそうと感じる分野に素直に挑戦してみることが大切です。

自由な仕組みで学びを突き詰めよう

アメリカの大学では、自分の学部専攻を在学中に自由に変更できます。実際に学び始めてからの印象や、学ぶ中でより興味を持った分野に移行していけるため、留学前にすべての進路を決める必要はありません。また、学ぶ中でより深掘りしたい分野に出会った場合は、その分野が得意な大学に転学(途中移籍)することや、学部(学士)と大学院で異なる大学で学ぶことも可能です。

過去には、この分野の学生の中で、アメリカの大学の教授会の審査を経て、自分のオリジナルの専攻を立ち上げた学生もいます。そのくらい自由な環境で、自分の興味を追求していくことができます。

米国大学進学・留学説明会

東京・大阪・オンラインで実施

日本人学生受入制度の詳細は、進学説明会でご案内しています(無料・要予約)。詳細資料をもとに、受験方法や留学費用も含めた制度の説明を行うとともに、現地映像や学生インタビューも交えて情報満載でアメリカの大学をより理解していただける内容となっています。

親子で進路を考える機会としてぜひご活用ください。その他詳細は以下のリンクからご確認ください。

環境学・関連専攻

基礎科学

当然ながら化学、物理、生物などの基礎科学は非常に重要になる。環境学専攻でもカリキュラムに組み込まれているが、これらを個別に専攻とするのも一手だ。

国際関係学

環境問題は世界の政治経済の問題を直接反映するものでもある。文系寄りで環境について学びたいのであれば、経済や政治から学んでみよう。

コンピューターサイエンス

気象や海洋など、地球環境のシミュレーションにはスーパーコンピューターは欠かせず、その基礎となるのがコンピューターサイエンスだ。

農学・生物工学

農学やバイオテクノロジーは食糧問題と直結するのはもちろん、その基盤となる土壌や水質などについての深い知見ももたらす。直接的に環境問題に関われる専攻だ。

動物学・海洋生物学

野生生物や海洋生物の生態や環境調査も非常に重要な研究だ。生物学を学んだ後、応用的なフィールドワークや大学院での研究につなげていくことになる。

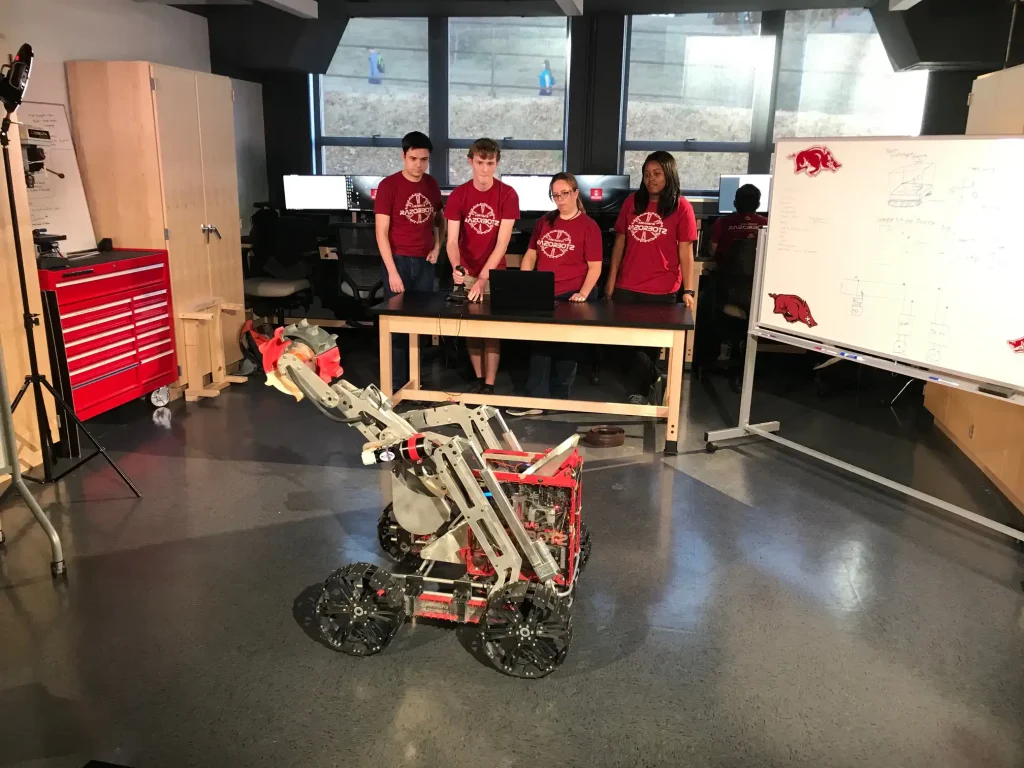

機械工学

環境にやさしい乗り物や環境改善のための機械、エコな発電施設、ロボットなど機械の果たす役割も大きい。工学からのアプローチも無限の可能性を秘めている。

環境学・推奨大学

ネブラスカ大学リンカーン校/

University of Nebraska, Lincoln

州トップの研究型大学・あらゆるアプローチで環境を学べる

ネブラスカ大学リンカーン校は、ネブラスカ大学システムのトップ大学であり、環境科学をはじめとする理系専攻はもちろん、政治学なども充実しており、文系/理系を問わず総合的に環境について学べる。

ネブラスカ州は農業・畜産などアメリカの食糧供給に大きな役割を果たしており、環境問題は食糧安全保障やビジネスにも直結するだけに、非常に大きな予算がかけられているのだ。

リンカーン校には現状ではNCN特別奨学金はありませんが、新たな奨学金支給の交渉中です!系列のオマハ校やカーニー校からのステップアップもおすすめです。

カリフォルニア州立大学ノースリッジ校/

Calfornia State University, Northridge

西海岸上位級の研究型大学でサイエンスを学ぶ

カリフォルニア州立大学の中でも上位大学になるノースリッジ校は、研究型大学として特に理系分野の充実が著しい。サイエンス学部には、海洋、熱帯を含む生物学、化学、生物化学、地学、物理学、天文学、数学など環境を考える上で必要な基礎科学がほぼ揃っている。UCLAとの生物学共同プログラムでは細胞生物学の研究のために1年間のUCLA研究所でのインターンシッププログラムも用意されています。

ノースリッジ校はロングビーチ校と並び、California State Universityシステムのトップクラスの研究型大学で、規模の大きさと充実度は非常に高いです。

他の専攻も見る

それぞれの分野については、通常の進学説明会でもご相談に対応するほか、「専攻分野別進学説明会」として各分野に特化した説明会を開催しています(全学年共通)詳しくは以下の各専攻解説ページをご覧ください。

※時期によっては直近の開催が設定されていない場合もございます。この場合は、高校生向け総合進学説明会/大学生・社会人向け進学説明会にご参加ください。

【航空学】パイロットになって大空を飛びたい

アメリカでは大学の中にパイロットの養成プログラムが専攻として設置されており、大学卒業とともに事業用操縦士のライセンスを取得できます。子供の頃からの空への憧れを、現実の進路に変えましょう。

【国際関係】世界の平和と幸せに貢献したい

止むことのない戦争や貧困、飢餓、災害。世界を襲う様々な危機に、自分が何ができるかを考え、必要な力をつけるためにアメリカで学べることはたくさんあります。

【映画・映像】映像・CGなどを本格的に学びたい

エンターテイメントの層の分厚さは、昔も今もアメリカは世界一です。米国大では本格的な映画から配信動画、ニュース、CG、VR/ARなど最新技術まで何でも学ぶことができます。

【スポーツ】スポーツの世界を支える仕事に就きたい

部活などでせっかく大好きになったスポーツに一生関わっていきたいという学生には、アメリカのスケールの大きな環境と細分化された専攻は最適な選択です。トレーナー、スポーツビジネス、報道など各種専攻を解説します。

【航空宇宙工学】飛行機やロケット、宇宙船の開発をしたい

航空宇宙工学は、航空機や宇宙関係、その他乗り物全般を含めて研究開発をするエンジニアを育成するための専攻です。アメリカ、日本、そして世界に通じる技術を身につけましょう。

【コンピューター・IT】現在と未来の中心産業で活躍したい

GAFAMに代表されるビッグテック企業が世界を牛耳る今、大学においてもこの分野は最も拡大に力が入っている専攻群です。科学からITビジネス、保守やセキュリティなど基盤を守る技術まで、自分に合うポジションを探しましょう。

【ビジネス】世界の最前線でビジネスを学びたい

世界のビジネスの中心、アメリカで学びたいという学生はとても多いはずです。ビジネス一般から金融、会計、起業など専攻分野としては多岐にわたります。ここでは、主なビジネス系専攻を紹介していきましょう。

【舞台芸術】ミュージカル・音楽・ダンスも専攻で選べる

ブロードウェイや世界で活躍したいというプレイヤー系、脚本、舞台装置や衣装、音楽ビジネスなどスタッフ系、どちらもプロの門を叩けるだけの本格的な内容をアメリカの総合大学で学べます。

【環境学】地球環境を守るために貢献したい

地球温暖化・資源問題など環境に関わる専攻はアメリカの大学に多数あります。また、理系的アプローチばかりではなく政治経済や国際関係からも貢献することはできるでしょう。

【医学・医療系】アメリカで最先端の医学を学ぶ

国際的な医師を目指したい、それもできればアメリカで先端医療を学びたいという高い希望を持っている学生の皆さんに向けて医学と、その他の医療系専攻について触れていきます。

旧・専攻解説ページのアーカイブ

下記のページで取り上げている分野については、総合進学説明会でご相談に対応いたします。また、記事も本ページや各種投稿にて最新版に更新していく予定です。

米国大学進学・留学説明会

東京・大阪・オンラインで実施

日本人学生受入制度の詳細は、進学説明会でご案内しています(無料・要予約)。詳細資料をもとに、受験方法や留学費用も含めた制度の説明を行うとともに、現地映像や学生インタビューも交えて情報満載でアメリカの大学をより理解していただける内容となっています。

親子で進路を考える機会としてぜひご活用ください。その他詳細は以下のリンクからご確認ください。

資料請求のご案内

日本人学生受入制度に関する

詳しい資料をお送りします

◎ チャットでも資料請求ができます。画面下のチャットウインドウより質問に従って情報をご入力ください。

お問い合わせ

学生・保護者の方の

お問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせ

[9:30-18:00] 年末年始を除く毎日営業