航空会社のパイロットは、多くの学生にとって憧れの職業であり、そもそも憧れはあっても、どうやってなったら良いのかもわからない人も多いことでしょう。しかし、アメリカの大学ではパイロットに必要な教育を大学の中で受けられる専攻が設置されており、大学卒業とともにパイロットライセンスの取得もできるのです。

また、パイロットは就職最難関コースのひとつです。しかし、NCNの学生は年々航空会社への就職実績を伸ばしてきています。アメリカの航空学部で何を学ぶか、そしてそれがどうしてパイロットへの近道なのか、2025年現在の最新の事情も織り交ぜながら解説していきましょう。

航空学(Aviation)専攻の概要

航空学専攻は、アメリカの大学のカリキュラムとしてFAA(Federal Aviation Administration=米連邦航空局)のパイロットライセンスを取得するとともにパイロットとして必要な知識・技術・能力を身につけ、最終的に主としてエアラインパイロットをめざすProfessional Pilot(プロフェッショナルパイロット)コース、また空港職員や航空会社への就職など、非パイロットで航空業界を目指すAviation Management(航空マネジメント)コースに分かれており、ここではパイロットコースを中心に説明します。

大学では、座学を学んだりシミュレーターでの訓練を行う他、学内や近隣の空港で実機に搭乗しての飛行訓練を卒業までほぼ毎学期実施します。同時に、航空力学や航空気象学、マネジメントなどパイロットとして必須の知識を身につけ、また他の学生と同様に教養科目を学び、人材としての能力も磨いていきます。

主な専門科目(カンザス州立大学の例)

- ライセンス関連:自家用操縦士(フライト/座学、以下同じ)、計器飛行証明、事業用操縦士Ⅰ/Ⅱ、多発航空機、飛行教官、計器飛行教官

- 専門科目(必修):航空学入門、航空安全、航空における人的要因、発展航空機システム、航空力学、乗務員マネジメント、航空会社の運用、航空法規、卒業研究

- 教養/基礎科目(必修):ライティング、大学代数、パブリックスピーキング、平面三角法、一般物理学、一般心理学、管理マネジメント学、統計学入門、職業上の行動・倫理・分析、マーケティング技術とアプリケーション

夢や憧れのパイロットを、「計算できる進路」にできるのが、アメリカの大学の航空学専攻なのです。

各種FAAライセンスを取得

大学卒業までを通じて約200時間のフライト訓練を行い、以下のFAAライセンスを取得します。もしも卒業後に日本でパイロットをめざす場合は、別途日本のライセンス(JCAB)切り替えのための訓練と実技・学科試験の受験が必要です(航空大学校やライセンススクールで対応)。

自家用操縦士/計器飛行証明/事業用操縦士/多発エンジン技能証明/(以下大学によってはオプション)飛行教官技能証明/計器飛行教官技能証明

パイロットになるためのルート

パイロットになるための方法としては、アメリカの大学卒業後に以下の進路が考えられます。

- 日本の航空大学校に編入し、日本のパイロットに

- 日本のフライトスクールに入学し、アメリカで取得したライセンスを切り替え、日本のパイロットに

- アメリカやFAAライセンスの通用する国でインストラクター等の飛行時間を重ねられる仕事に就き、規定の飛行時間経過後、定期運行操縦士ライセンス(Airline Transport Pilot License=ATPL)を取得、日本を含めた世界の航空会社に

この他、日本の航空会社の自社養成コース(一般学生のための採用ルート)の入社試験を受けるという方法もありますが、上記の事業用操縦士免許を取得している学生は対象外となるため、自家用操縦士まで取得後に他の専攻に変えるなどの対応をする必要があります。

パイロットへの道は、どのルートが正解かというより、色々な可能性になるべくたくさんトライしていくことが求められます。決め打ちで進路を決めることなく、どのルートにも対応できるように自分の実力を上げて、準備していきましょう。

詳しくは、専攻分野別進学説明会(パイロットセミナー)でご案内しています。お気軽にご参加ください。

進学説明会のご案内

航空学・パイロット専門の説明会を開催中

米国大学の航空学専攻や日本人学生受入制度について詳しくご説明する進学説明会を東京・大阪・オンラインで実施しております。詳細は以下のページをご覧ください。ご参加、ご相談は無料です。

アメリカの大学の利点

完璧な英語力が身に付く

パイロットに必要な要素の中で非常に大きいのは英語力です。職業パイロットには航空英語能力証明という検定試験を受けることが義務付けられていますし、それ以前に採用や航空大学校の入学にも高い英語力が必要となります。

アメリカの大学で卒業に至るということは、徹底的に英語力を上げるということとイコールでもあり、特に専門として航空学を学んでいる学生であれば、管制塔や教官との英語でのコミュニケーションを長期間こなしていることから、専門用語、航空英語とも完璧な状態に近づけることができます。もちろん、他の授業や日常生活においても英語力を鍛え続けていることになります。

日本の大学のパイロットコースの多くは、日本で一定期間座学を受講した後、アメリカや他の国でのフライト訓練が主軸になっています。その期間も通常1〜2年と短期集中での訓練を行わざるを得ないため、出発前に英語力を上げなければなりません。日本の大学の授業で多少多めに英語の授業を受けたとしても、留学の環境と同じ英語力をつけるのは非常に厳しく、また1〜2年と4年間の留学で上げられる英語力には大きな差が出るというのは自明の理でしょう。

米国大卒としての評価

当たり前ですが、アメリカの大学を卒業することになるため、上記な通り完璧な英語力とともに、学習量の点でも多大な努力をしてきた学生ということで人材としての大きな評価を受けます。実際、私たちの複数の卒業生パイロットが社内でも高い評価を受けているという嬉しいコメントを航空会社の人事採用担当の方よりいただいたことがあります。

経済性が高い

昨今の円安や燃油高騰は痛い状況ではあるものの、それでも日本の大学に比べて本機構の受入大学での訓練は、NCN特別奨学金や大学奨学金の恩恵もあり、トータルすると日本の私立大学に比べても経済的です。詳しくは進学説明会でご確認下さい。

国際通用性が高い

数年後に社会に出る際、本当に日本のパイロットに限定した進路で良いのか、考えたことはありますか?FAAライセンスは国際通用性が高く、アメリカ以外にもヨーロッパやアジアでも簡単な切り替えで通用する国が多数あります(実は日本が一番切り替えの大変な国の部類だったりする)。特に、日本の将来が危ぶまれる現在においては、この部分はもっと注目されていいメリットでしょう。

もちろん、あくまで日本での就職にこだわるならば、アメリカの大学在学中に航空大学校受験もできます。あなたの希望に沿った選択肢が広くあるのがアメリカの大学のルートです。

朝日航空と連携し就職率100%へ

NCN米国大学機構では、上記の元々のアメリカの大学の強みに加えて、より日本のパイロットへの道を強化するために、日本のフライトスクールであり、トヨタグループの朝日航空株式会社とパートナーシップを結んでいます。在学中の学生に対する留学前の指導や在学生の相談、卒業生の受け入れなど各種協力により、航空学専攻学生のパイロットへの道をバックアップしています。

実際、朝日航空卒業生は(NCN生以外も含め)9割以上が航空会社に就職しており、朝日航空に入学・卒業したNCN学生は2025年現在100%エアラインに就職しています。

高校生向け特集ページ

パイロットになりたい高校生が米国大学に行く5つの理由

高校生向けにアメリカの大学に進学するメリットを5つのポイントにまとめました。本ページと合わせてご覧ください。詳細を見る

関連する専攻

航空マネジメント学

航空会社や空港の運営など、航空関連の非パイロット部門の人材育成を主な目的としている。ビジネスとしての航空業界に関わりたい学生におすすめ。

無人航空機システム学

無人航空機システム学は大小のドローンの設計や、ドローンパイロット資格取得を目的とする。これから需要が高まるだけに注目の専攻だ。

航空宇宙工学

航空機やロケット、人工衛星、宇宙船などに関わるエンジニアをめざす専攻。自動車や環境技術も関連する。詳しくは本専攻解説ページを参照。

航空整備学

航空機の整備や管理技術を学ぶ専攻。主に二年制のコースとなるが、機械工学や航空宇宙工学にプラスして学ぶのも面白いだろう。

接客管理学

航空関連に限定しないが、接客業全般の運営や従業員育成を目的としているため、CA(客室乗務員)やグランドスタッフをめざす学生にお勧め。

航空学専攻の推奨大学

カンザス州立大学/

Kansas State University

航空学受入大学のフラッグシップ

カンザス州は世界一の航空機生産台数を誇り、アメリカの航空産業の中でも非常に大きな位置を占める。本学もセスナ社などのバックアップのもと、50機の訓練機を持つなど全米でも最上位ランクの充実度を誇る。NCN特別奨学金は設定が無いが、大学独自の奨学金が受験時や転学時の成績で支給される制度がある。

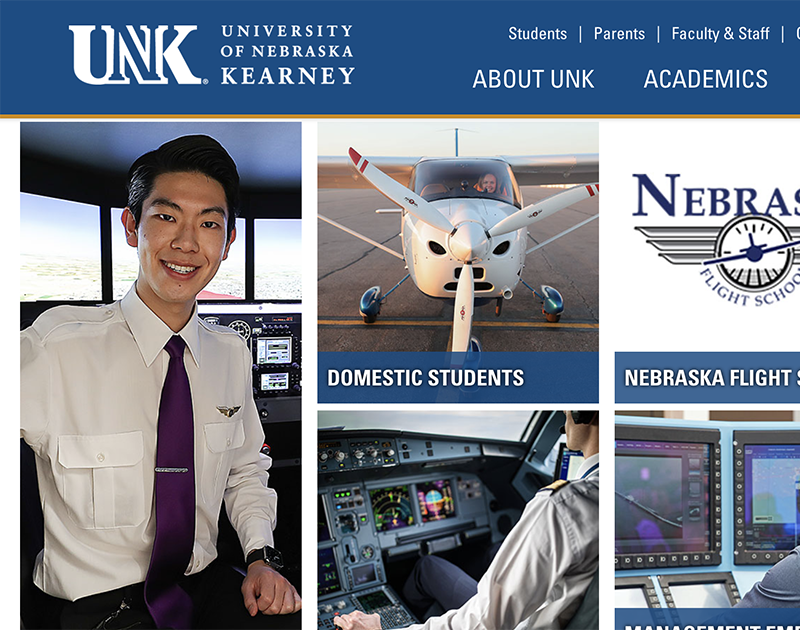

ネブラスカ大学カーニー校/

University of Nebraska at Kearney

経済性と丁寧な指導体制で着実な成果

標準的な州立総合大学。NCN特別奨学金実施大学で、経済性の高さと、成績面でも受け入れの幅を大きく取っており、これから力をつけたい学生にお勧め。20年以上、全受入大学中で最大人数のNCN学生の受入実績があり、大学とNCNの連携体制も円熟の域に達している。

ノースアラバマ大学/

University of North Alabama

デルタ州立大学/Delta State Universityとの1+3プログラム

標準的な州立総合大学でNCN特別奨学金実施大学。本学そのものには航空学専攻は設置されていないものの、教養科目を1〜2年履修後、近隣のDelta State University*(DSU)に転学、パイロットをめざす1+3(年)プログラムを実施している。特に航空学の場合、管制塔や他の航空機との交信もある以上、初期の訓練までに英語力をしっかり上げる必要がある。英語力にまだ自信のない学生はこの大学でトレーニングを積んでからパイロットにチャレンジをしよう。

DSUは航空輸送最大手のFedexとの強固なパイプをもとに、大学院までAviationのプログラムを持っている大学だ。

*Delta State Universityは受入大学ではありませんが、本学担当アドバイザーが継続してサポートを行います。なお、DSUに直接進学はできません。

まずは進学説明会へ

専攻分野別進学説明会

航空学・パイロット編

東京・大阪・オンラインで実施

この説明会では、航空学に特化して、アメリカの大学への進学・留学について詳細にご紹介します。世界一の環境、学びの流れ、キャリアプラン、気になる費用など、エアラインパイロットをめざすあなたが欲しい情報をすべてお伝えします。また、個別相談のお時間も設けています。

詳しくは特設ページをご参照ください。

資料請求のご案内

日本人学生受入制度に関する

詳しい資料をお送りします

◎ チャットでも資料請求ができます。画面下のチャットウインドウより質問に従って情報をご入力ください。

他の専攻も見る

それぞれの分野については、通常の進学説明会でもご相談に対応するほか、「専攻分野別進学説明会」として各分野に特化した説明会を開催しています(全学年共通)詳しくは以下の各専攻解説ページをご覧ください。

※時期によっては直近の開催が設定されていない場合もございます。この場合は、高校生向け総合進学説明会/大学生・社会人向け進学説明会にご参加ください。

【航空学】パイロットになって大空を飛びたい

アメリカでは大学の中にパイロットの養成プログラムが専攻として設置されており、大学卒業とともに事業用操縦士のライセンスを取得できます。子供の頃からの空への憧れを、現実の進路に変えましょう。

【国際関係】世界の平和と幸せに貢献したい

止むことのない戦争や貧困、飢餓、災害。世界を襲う様々な危機に、自分が何ができるかを考え、必要な力をつけるためにアメリカで学べることはたくさんあります。

【映画・映像】映像・CGなどを本格的に学びたい

エンターテイメントの層の分厚さは、昔も今もアメリカは世界一です。米国大では本格的な映画から配信動画、ニュース、CG、VR/ARなど最新技術まで何でも学ぶことができます。

【スポーツ】スポーツの世界を支える仕事に就きたい

部活などでせっかく大好きになったスポーツに一生関わっていきたいという学生には、アメリカのスケールの大きな環境と細分化された専攻は最適な選択です。トレーナー、スポーツビジネス、報道など各種専攻を解説します。

【航空宇宙工学】飛行機やロケット、宇宙船の開発をしたい

航空宇宙工学は、航空機や宇宙関係、その他乗り物全般を含めて研究開発をするエンジニアを育成するための専攻です。アメリカ、日本、そして世界に通じる技術を身につけましょう。

【コンピューター・IT】現在と未来の中心産業で活躍したい

GAFAMに代表されるビッグテック企業が世界を牛耳る今、大学においてもこの分野は最も拡大に力が入っている専攻群です。科学からITビジネス、保守やセキュリティなど基盤を守る技術まで、自分に合うポジションを探しましょう。

【ビジネス】世界の最前線でビジネスを学びたい

世界のビジネスの中心、アメリカで学びたいという学生はとても多いはずです。ビジネス一般から金融、会計、起業など専攻分野としては多岐にわたります。ここでは、主なビジネス系専攻を紹介していきましょう。

【舞台芸術】ミュージカル・音楽・ダンスも専攻で選べる

ブロードウェイや世界で活躍したいというプレイヤー系、脚本、舞台装置や衣装、音楽ビジネスなどスタッフ系、どちらもプロの門を叩けるだけの本格的な内容をアメリカの総合大学で学べます。

【環境学】地球環境を守るために貢献したい

地球温暖化・資源問題など環境に関わる専攻はアメリカの大学に多数あります。また、理系的アプローチばかりではなく政治経済や国際関係からも貢献することはできるでしょう。

【医学・医療系】アメリカで最先端の医学を学ぶ

国際的な医師を目指したい、それもできればアメリカで先端医療を学びたいという高い希望を持っている学生の皆さんに向けて医学と、その他の医療系専攻について触れていきます。

旧・専攻解説ページのアーカイブ

下記のページで取り上げている分野については、総合進学説明会でご相談に対応いたします。また、記事も本ページや各種投稿にて最新版に更新していく予定です。

お問い合わせ

学生・保護者の方の

お問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせ

[9:30-18:00] 年末年始を除く毎日営業